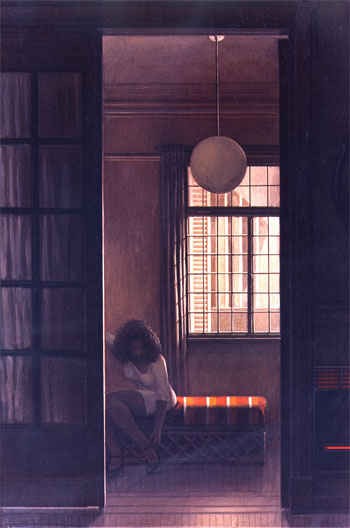

"Pintura XVIII"

1991 - Acrílico sobre lienzo - 60 x 40 cm

Eduardo Labombarda

"Una escritura es un hacer que da sostén al pensamiento". Es la afirmación con la cual Lacan da comienzo al último capítulo del seminario Sinthome. La función del escrito en psicoanálisis es una investigación que Lacan profundiza en los años setenta teniendo como orientación previa: Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis[1] texto en el que nos invita a no reducir el campo del lenguaje a la función de la palabra en tanto ésta no alcanza a dar cuenta de la consistencia del síntoma.

En los escritos freudianos encontramos también la referencia a la escritura en un ejercicio permanente de construcción de un testimonio, el de la relación del hombre con la cultura y en la búsqueda perseverante de los rasgos relativos al síntoma en cuanto a los efectos de las situaciones traumáticas vividas por un sujeto

Freud señala tempranamente en sus escritos la importancia de las primitivas inscripciones[2] en el aún por elaborar aparato psíquico. Nombró a ese rasgo inscripto, huella, marca en el inconsciente como signo escrito, comenzando a derivar su pregunta al cómo esa inscripción prevalecía en el tiempo con toda su eficacia. Desarrolla entonces el concepto de fixierung, esa inscripción permanecerá "fijada" en la instancia que llamará inconsciente.

Cuando en 1895 escribe el Proyecto de una psicología para neurólogos, desarrolla un complejo pasaje en el que tempranamente aparece el concepto de investidura con el que comienza a diferenciar el campo de lo puramente biológico y lo pulsional de la realidad simbólica en la que está inmerso un sujeto.

La función de la memoria entonces no es sólo recuperación de un recuerdo olvidado como efecto de la represión, es memoria del texto con el que un sujeto define su relación singular a la pulsión.

Freud construyó su teoría psicoanalítica sin abandonar el recurso a pensar la función del escrito en la elaboración del concepto de inconsciente y su importancia fundamental en la constitución del síntoma.

Lacan orienta su enseñanza retomando el concepto de signo[3] en el que incluye a la vez letra y significante habiendo desarrollado ya la idea del síntoma articulado a un proceso de escritura. Concepto con el que intenta dar cuenta a la vez de la consistencia del goce y la repetición tomando como referencia la lógica modal para nombrar al síntoma dentro de la categoría de lo necesario, no cesando de escribirse, categoría en la que condensa los conceptos freudianos de inscripción y repetición.

Con el signo, Lacan puede definir el efecto de sentido que produce el significante y ese otro efecto que escapa al sentido, el efecto de goce de la letra. Ambos efectos se albergan en el campo que se abre entre imaginario y simbólico, produciendo por su articulación esa peculiar conjunción por la que un sentido puede ser gozado.

Con la inclusión de lo real, ese tercer elemento que compone el nudo borromeo se torna necesario pasar por el forzamiento que la idea de lo real produce agujereando lo simbólico. Esa inclusión genera un campo de ex–sistencia que separa y escribe el borde por el que hace litoral a la compacidad del goce y el sentido.

La ex–sistencia define otro campo de escritura que el de Función y Campo de la palabra y el lenguaje, es el que admite un anudamiento entre real, simbólico e imaginario que cambia el estatuto de la escritura. Es la inclusión de una escritura que viene de otro lado que el significante y es solidaria de pensar la marca que introduce el rasgo unario[4]. Es el rasgo que hace Uno y a partir de allí se `pueden enganchar los significantes.

El S1 sin ningún efecto de sentido, antes de su llamado al S2, es reflejo del lugar de la marca.

En el discurso analítico la escritura es captada en los efectos de lectura del significante pero Lacan aclara en el seminario 20 que "A lo que se enuncia como significante se le da una lectura diferente de lo que significa"[5], porque no alcanza con señalar la repetición que se enuncia con el significante sino distinguir el efecto de goce cuando afirma que lo que se modula en la voz no es lo que se ofrece a la lectura.

Freud lo aborda desde su concepto de reminiscencia con el que señalaba que es por la vía de ese real del goce del cuerpo que la reminiscencia volverá en las marcas dejadas por ese goce sexuado, mas allá del recuerdo del que se vale el significante.

Efectos de la ausencia de una inscripción

La relectura lacaniana de la función del escrito en Freud es explícita en varios seminarios destacando la importancia clínica derivada de la ausencia de una inscripción en lo simbólico y sus efectos sobre lo real y lo imaginario.

Extrae de Freud el término verwerfung, que traduce por cercenamiento, es el término que define el punto preciso en el que en la afirmación primordial, por la que un sujeto ingresa a lo simbólico, se produjo un vacío significante dejando su marca de ausencia en lo simbólico.

Ese símbolo que falta al sujeto tiene sus consecuencias en lo imaginario, "Lo que ha quedado fuera de la abertura al ser no volverá a encontrarse en su historia"[6] consecuentemente el sujeto no contará con la posibilidad de evocarlo en el interior mismo de la representación afectando de ese modo el juicio de existencia.

Cuando en el caso del Hombre de los Lobos Freud acuña el término verwerfung es para denotar los efectos posibles del rechazo a la castración, diciendo que para ese sujeto subsistieron dos corrientes opuestas, una abominaba la castración, la otra la aceptaba adoptando la feminidad como sustituto, pero una tercera corriente "más antigua y profunda"[7], que había desestimado la castración, permanecía siendo activable, es el punto en el que Lacan ubica la verwerfung.

Como consecuencia de la forclusión vale pensar con Lacan en la relación de causalidad que se deriva de la falta de inscripción de un significante, el del nombre del padre, que queda así situado como causa y la elisión del falo como su efecto.

En su revisión del caso del Hombre de los Lobos[8], J A Miller retoma la relación de causalidad, comentando un párrafo del texto De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, esta vez en una relectura en la que sitúa una doble causalidad en relación al efecto de la forclusión sobre la elisión del falo. Un efecto es del orden de lo necesario, no cesa de escribirse la elisión del falo, con sus consecuencias a nivel imaginario. El otro efecto es contingente, es la vía de resolución posible para el sujeto respecto de restaurar la estructura imaginaria.

Señala Miller que en la vía elegida por Schreber la significación fálica es reemplazada por la significación de la muerte en la muerte de las almas[9], pero en otros sujetos psicóticos la solución puede no ser la negación de la vida sino un "velo de la vida" (en obvia alusión al Hombre de los Lobos) señalando de este modo los diferentes alcances que puede tomar ese desorden del sentimiento de la vida, que menciona Lacan en "De una cuestión preliminar...". No se trataría en ese caso de una recomposición catastrófica como la del presidente Schreber sino de una posición del sujeto de una cierta "externalidad".

Es el caso de la triple externalidad que menciona J A Miller[10] para referirse a la psicosis ordinaria cuando considera que: "Ese desorden provocado en lo más íntimo del sentimiento de la vida en el sujeto"[11], afecta el lazo social, la relación al propio cuerpo y la subjetividad. Interesan las diferentes formas que toma la externalidad, pero básicamente importa señalar el concepto mismo de externalidad que denota ese modo particular de relación al Otro, el modo singular con que un sujeto siente con extrañeza su propio cuerpo, vive la vacuidad de su propia subjetividad y asume deficitariamente una función social posible.

Desarrolla en ese texto cada uno de los modos que toma esa posición de externalidad en el sujeto psicótico, destacando la importancia clínica que toman para el diagnóstico diferencial los detalles, los pequeños índices de forclusión, a los que se refiere cuando menciona la clínica de la conexión en "Los Inclasificables de la clínica psicoanalítica"[12].

Lacan da un paso más en esta conceptualización cuando cambia el estatuto dado al nombre del padre haciendo del falo un significante simbólico que sintetiza y condensa la relación entre el nombre del padre y el falo, es decir el falo como significante resume la metáfora paterna y a partir de esta formulación puede operar como función tomando al sujeto como argumento[13].

Pasamos del nombre del padre utilizado lógicamente como nombre propio a la posibilidad de ubicar cómo en un sujeto psicótico, otros elementos pueden tomar su lugar en una relación diferente a la causalidad a la que nos referíamos anteriormente, ahora se trata de una relación de equivalencia que puede permitir a un sujeto servirse de otros elementos y ponerlos en función. Esto es abrir la equivalencia entre síntoma y nombre del padre, en tanto ambos pueden estar en la función de domesticar el goce[14].

Es quizás, el punto para pensar en esa peculiar presentación que es la elisión del falo[15] como efecto de la forclusión en la psicosis y su relación al semblante. Relación que J-A Miller conceptualiza como fracaso del semblante.

No obstante un sujeto puede apelar a la invención para sostener un neo-semblante que le permita salir de la experiencia de vacío subjetivo y detener la deriva infinita de su dispersión en lalengua.

NOTAS

- Lacan, J: Escritos I, "Función y campo de la palabra y el lenguaje", Pág. 59.

- Freud, S: Obras Completas. "Carta 52", Tomo I, Amorrortu.

- Miller, J-A: Los Signos del goce, Paidós, Cáp. XVIII.

- Lacan, J: El Seminario, libro 23, El Sinthome. Cáp. 10. "La escritura del ego".

- Lacan, J: El Seminario, libro 20. Aun, Cáp. 3 "La función del escrito", Pág. 45.

- Lacan, J: Escritos II, "Respuesta al comentario de Jean Hyppolite".

- Freud, S: "Historial del hombre de los lobos", Cáp. XVII, Pág. 78, Amorrortu.

- Miller, J-A: L´homme aux loups, Revue la Cause freudienne, Pág. 102.

- Idem anterior.

- Miller, J-A : Effet retour sur la Psychose ordinaire, Revue Quarto 94-95, Publiée a Bruxelles.

- Lacan, J: Escritos II, "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis", Pág. 244.

- Miller, J-A y otros: Los inclasificables de la clínica psicoanalítica, Pág. 142.

- Miller, J-A: Los signos del goce, Cáp. XXII, Pág. 393.

- Miller, J-A y otros: Idem anterior, Pág. 320.

- Elisión: Supresión en la escritura y en la pronunciación de la vocal final de una palabra delante de la vocal de la palabra siguiente de modo que se produce un efecto de holofrase.