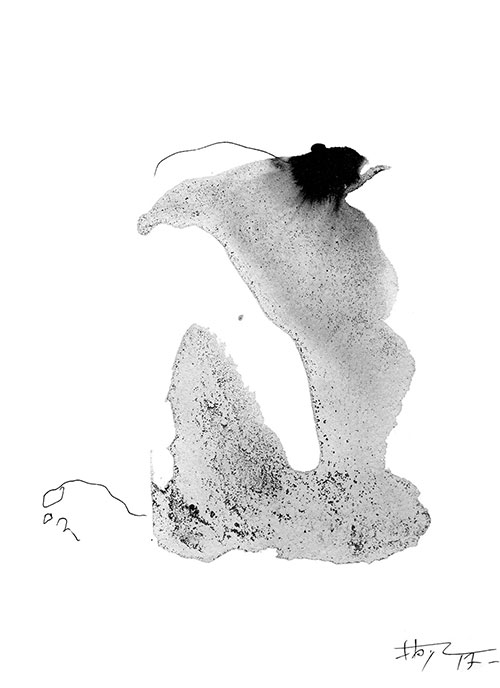

"Sin título"

Dibujo, 2017.

Pablo Flaiszman

"Las máquinas son mucho mejores que el cuerpo, afirma [Joey]. Ellas no se rompen; son mucho más duras y más fuertes. Incluso los sentimientos de Joey eran mecánicos". [2]

La conocida frase de la cita de Bruno Bettelheim en referencia al caso Joey inaugura e ilumina una dirección en torno a la cura en el autismo. Tener en el horizonte el aparejamiento del goce del cuerpo-máquina permitirá pensar la modalidad de cuerpo en juego para el mismo y su lugar en la lógica de la cura. (Una aclaración tan obvia como necesaria: que las máquinas sean mejor que el cuerpo en calidad de irrompibles es un fantasma que no precisa del autismo para alzarse en enunciado; justamente por ello, será en su estatuto de valor de uso y no de fantasma imaginario que nos interesaremos en él).

La imagen de un niño encerrado, como si se tratase de un caparazón autogenerado a partir de maniobras en lo real, obligó a los analistas desde el comienzo a concebir el estatuto de un objeto sobre el cual el sujeto producía una suerte de acoplamiento con efectos de regulación sobre la angustia al precio del aislamiento.

Frente a aquello que concebía Lacan como un primerísimo acceso a lo simbólico en su forma más modesta -plus humble mode[3]- en la maniobra de un objeto que permite modular la angustia en el proceso de separación del Otro materno[4], objeto que Winnicott denominó transicional y que concebía como espacio intermedio capaz de modelar el vacío en la producción de una primera sustitución metafórica, hace irrupción otro "uso" de un objeto[5]. Mientras que la constitución del espacio transicional permite sostener la espera de una satisfacción por venir[6], es decir, que lejos de taponar la ausencia la inscribe tornándola soportable en el uso de un objeto que no pertenece al sujeto pero tampoco al Otro y que entonces permite re-presentarlo en una presencia que todavía no es significante. Articulado pero tampoco real a secas, la presencia de este objeto novedoso funcionará a la manera de un tapón que impide una inscripción significante de la pérdida, con la consecuente dificultad de articular un vacío que dé lugar al circuito pulsional.

Concebidos a partir de esta diferencia en las consecuencias de la instalación del circuito de la demanda, el objeto transicional será el punto de apoyo que tomará Lacan a la hora de forjar un resto en el acceso a la simbolización, mientras que el objeto autístico será el sello de una detención en dicho proceso.

Una diferencia crucial, no será la única, es que este objeto (autístico) no devendrá primer objeto no-yo pero tampoco pertenecerá al Otro, teniendo por consecuencia una circularidad indiferenciada en la que tampoco será posible el tiempo, que sólo nace de una espera de la reedición de una satisfacción que ha sido efectivamente anotada.

Hasta aquí, la versión de un objeto, a la que es preciso añadir una relación transitiva en el contacto con el sujeto, que es más problema que solución (en la concepción que hiciese F. Tustin y los desarrollos posteriores de la escuela inglesa).[7]

Alejado de la perspectiva genética que sostenían los psicoanalistas ingleses, que llevaba a considerar la caída del objeto autístico en el curso de la cura, É. Laurent planteará una imposibilidad de retranscripción de la huella a partir de una forclusión distinta a la del Nombre del Padre: forclusión del agujero.[8]

Esto permitirá pensar un cuerpo sin agujero en una retención masiva de los objetos pulsionales y llevará a reconsiderar el caparazón que aísla al sujeto, ahora en su vertiente de invención. Comenzará así la exploración de dicha solución en términos de constitución de un borde que no sólo aísla al sujeto como consecuencia de tornar soportable la angustia sino que es también punto de apoyo en tanto "reserva de libido"[9] que localiza un retorno de goce sobre dicho borde. Así, esto permitiría "enchufar" al sujeto al dinamismo libidinal, quien recibe por carácter transitivo lo vivo que anima en el objeto autístico.

En una suerte de transfusión libidinal, el cuerpo se torna vivo alcanzando una vivificación que se deshace en el instante en que queda desenchufado de la solución.[10] Es desde aquí, como punto de localización de un goce recortable que vivifique al sujeto, que es posible concebir en la cura el acompañamiento en el armado de un borde que opera anudado a un objeto armando cuerpo (que goza).

La experiencia de un joven en talleres en un dispositivo clínico permitirá leer una invención diferente a la de Joey y sus consecuencias:

Una defensa muy lograda soportada en una identificación al doble que encarnan muñecos le permite una dosificación razonable de la angustia al precio de limitar su vida a una reiteración de pocas frases y una rigidización casi mecánica del cuerpo. Su vida no admite la sorpresa.

Un día sorprende: pregunta por sus compañeros ausentes en el taller; el tono de su voz connota una afectación humanapor efecto de notar las ausencias. Por primera vez parece haber despertado a una realidad en la que cuentan los lugares de quienes no están: algo falta y eso lo afecta.

Interrogar la ausencia y consentir a dejarse afectar por la misma plantea una nueva posición. ¿Cómo pensar qué ha dado lugar a esta inédita relación con la simbolización de la ausencia?

Para intentar responder a ello resultará de utilidad recortar el modo del que se valía el joven hasta aquí para salirse del molde rígido y encontrar una vitalización diferente. Cuando en un taller de sombras proyectaba la imagen de su cuerpo contra la pared "representando" a su villano favorito, esto despertaba euforia. La proyección daba lugar a un doble; comenzaba a correr desbordado y gesticulaba a los gritos. Un cuerpo despierto apoyado en un borde … que desborda.

Como consecuencia de pensar otra modalidad de tratamiento del doble a ofertarle que no despertase semejante pasión en juego, surge la idea un espacio que diera un acceso directo al doble vistiéndose con sus ropas. Allí los participantes elegirían un disfraz, se vestirían con él y deberían dar cuenta de la sumatoria de sus atributos para que los otros puedan adivinar de qué personaje se trata.

Será a continuación de ese taller, el mismo día en que pudo calzarse un doble a medida en su propia carne por primera vez, que preguntará por los ausentes; dirá incluso que extrañará a un integrante que se ausentará unos meses, haciendo lugar al tiempo por venir.

¿Se trata aquí de un cuerpo que se calza un traje para disfrazarse? No. La operación permite precisar la manera en que en el autismo es posible algún orden de solución para armarse un cuerpo que permita la juntura del afecto y el significante en ausencia de la identificación primordial que fija el goce a la letra.

Aquello del cuerpo que interesa aquí es la invención para alcanzar un goce que no tenga como consecuencia un desmantelamiento de la condición subjetiva por ser vivido como mutilación. Para ello es necesario el acople a un objeto que puede o no llegar a interiorizarse, pero que siempre será fuera de cuerpo, uno en más, que en el lugar de borde posible dinamice al sujeto habilitando el trazado posible de un circuito pulsional.

La posibilidad de enmarcar la ausencia da lugar a un signo de nuevas características; la mayor, la de potenciar un anudamiento que hace entrar un sujeto afectado (recordemos que antes se limitaba a la reiteración de frases dejando fuera la coloración de su voz por el tono).

El afecto se enlaza al enunciado haciendo lugar a una modalidad de la defensa menos restrictiva y más efectiva. A punto tal que puede extrañar a quién le falta; simboliza la presencia de lo ausente (sin quedar devastado) y puede anticipar la ausencia de un objeto presente siendo posible la vivencia de una emoción que es dicha en primera persona.

Es desde esta verificación que es atribuible un efecto de nominación al calce del traje del personaje en el armado de un nuevo borde (que no empuja al desborde, lo que debe leerse en una nueva regulación del goce).

Anclado lo corporal en los límites que arma el disfraz en la imagen, pero también en su textura, en la sensación que nace del contacto con el mismo, hace su entrada una imagen (real) que da lugar a un cuerpo del que extrae un goce soportable.

NOTAS

- La viñeta final fue presentada con modificaciones en el marco del Observatorio Políticas del Autismo, E.O.L.

- Bettelheim, B. La fortaleza vacía: Autismo infantil y el nacimiento del yo, Paidós Ibérica, 2001.

- Lacan, J., Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien, Ecrits 2, Seuil, Points, Paris, 1971, p.175.

- Lacan, J., Lituratierra, Otros Escritos, Paidós, Bs. As., 2012, p. 24.

- Maleval, J.C., L´autiste et sa voix, Seuil, Paris, 2009, p. 142.

- Rey-Flaud, H., L'enfant qui s'est arrêté au seuil du langage: Comprendre l'autisme, Flammarion, Aubier, 2008, p. 80.

- Maleval, J.C., L'autiste et sa voix, op.cit., p. 132-134.

- Laurent, É., La bataille de l'autisme : De la clinique à la politique, Navarin, Le Champ freudien, 2012, pp. 66-69.

- Maleval, J.C., L'autiste sa voix, op.cit., p. 142.

- Es lo que permite pensar el aparejo de goce que lee Bettelheim en Joey: en conexión con la "corriente" que emana de los aparatos que crea (que no han necesitado del analista para ser inventados; habrá que estudiar si aquellos que se crean sostenidos en la transferencia plantean diferencias) se hace posible el circuito oral, la defecación, y se regula el campo escópico con el uso de lámparas que el niño enciende y apaga.